・『1年で10億つくる! 不動産投資の破壊的成功法』金森重樹

・『アメリカの名医が教える内臓脂肪が落ちる究極の食事 高脂質・低糖質食で、みるみる腹が凹む』マーク・ハイマン

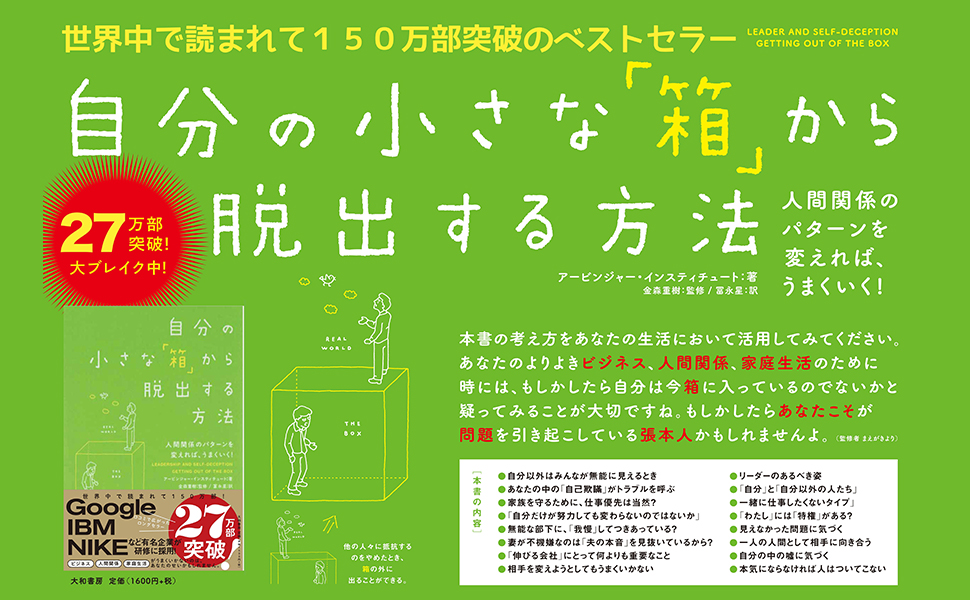

・自己欺瞞、あるいは箱

・思考法

「実は、わたしがサンフランシスコで経験したこのまったく何も見えていない状態には、ちゃんと名前がついているんだ。

哲学者はこれを、『自己欺瞞』と呼んでいる。

でもザグラムでは、もっとくだけたいい方をしている。『箱の中に入っている』というのだ。

つまり、自分を欺(あざむ)いているときには、わたしたちは『箱の中』にいるというわけだ。

この箱について、これからいろいろと学んでいくわけだが、まず手はじめにこう考えてみよう。

あのときサンフランシスコで、ある意味わたしは『囚(とら)われていた』。

自分が抱えているとは思いもしない問題、自分には見えない問題を抱えていて、その結果、『囚われていた』んだ。

わたしは、物事を自分自身の狭い視点からしか見られず、仕事に熱中していないという言葉に対して激しく反発した。

これはわたしが、ぴったりと閉じた箱の中に入り込み、周りから遮断されて、何も見えなくなっていたからなんだ。わかるかな」【『自分の小さな「箱」から脱出する方法 人間関係のパターンを変えれば、うまくいく!』アービンジャー・インスティチュート:金森重樹〈かなもり・しげき〉監修、冨永星〈とみなが・ほし〉訳(大和書房、2006年)以下同】

アービンジャー・インスティチュートは「世界のリーディング企業や個人に対してトレーニングやコンサルティング、コーチングなどを提供している国際研究機関である」(Wikipedia)。

自己欺瞞とは無能な自分から目を逸(そ)らし、正当化することである。特に人間誰しも自分の判断は「正しい」と思い込んで疑うことがない。しかし、傍(はた)から見ると誤っている人間は多い。自分以外は(笑)。

「箱」とは中々巧みな喩(たと)えで、箱に空けた小さな穴から世界を見ている状態を思い浮かべればよい。視界は世界の一部に限られる。見えているのは室内だけで雲や空も見えなければ、風を感じることもないだろう。

「えてして、問題がある人物自身には、自分に問題があるということが見えなくなっている。

組織が抱えるさまざまな問題の中でも、これはもっともありふれていて、もっともダメージの大きい問題なんだ」

バドは椅子の背に手をおいて、椅子に寄りかかった。

「自己欺瞞、あるいは箱。これこそが大問題なんだ」

失われた30年は中間管理職の劣化を招いた。この間、リストラや派遣事業の解禁によって「好ましくない雇用の流動化」が進んだ。労働力は単なるコストと見なされ、企業は賃金を抑えることで利益の増大を図った。人を育てるモチベーションが出てくるわけがない。そして人材育成ができるのは、誰かに「育ててもらった人」に限られるのである。

時折優秀な人材に出会うことがあるが、とても力を発揮できるポジションにいるとは言い難い。私から上層部に進言しても直ぐ受け入れられることは稀(まれ)だ。

パートタイマーは時給当たりの生産性を上げるために目一杯仕事を押し付けられている。業務スーパーのレジ打ちに明るい笑顔は見られない。思い詰めた表情には疲労の色が濃い。昔のアルバイトはもっと暇だったような気がする。

仕事には様々な問題が常にある。それを一つひとつ解決してゆくことで、働き甲斐のある職場が形成される。問題が山積してゆくと離職率が高まる。

自己欺瞞という言葉で思い出すのは石丸伸二が市長をしていた当時の安芸高田市議会である。大の大人が繰り広げる難癖に驚いた。また、全国的な知名度となった中国新聞社の胡子洋〈えびす・ひろし〉記者の質問も無礼千万で、記者クラブという「箱」の中の人物であることがよく理解できた。私が市長だったら、2~3発殴ってしまうところだ。